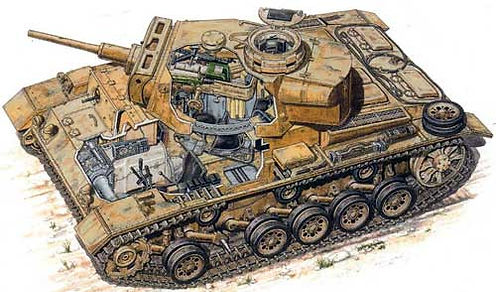

Средний танк Т-III

Танк разработан фирмой "Даймлер-Бенц" и с 1937 года поступал на вооружение танковых дивизий вермахта для замены Pz-I и танка Т-II. Выполнен по следующей компоновочной схеме: силовая установка размещена сзади, боевое отделение и отделение управления - в средней части корпуса, а силовая передача и ведущие колеса - спереди. Относительно низкий корпус танка сварен из катаных броневых листов. На модификациях А-Е лобовая броня имела толщину 15-мм, на модификациях F и G она составляла 30-мм, на модификации Н она усилена дополнительными листами до 30-мм+20-мм, а на модификациях J-О она уже составляла 50-мм+20-мм. Башня многогранной формы располагалась в центре корпуса. Пушка без дульного тормоза устанавливалась в башне с помощью широкой цилиндрической маски.

Выпускались следующие модификации танка:

-

А-Е - танк с 37-мм пушкой;

-

F-Н - танк с 50-мм пушкой;

-

М-О - штурмовой танк с 75-мм гаубицей;

-

самоходный огнемет;

-

бронированная командирская машина;

-

бронированная наблюдательная машина.

С 1940 по 1942 год танки Pz-III были основным вооружением танковых дивизий. В связи со слабостью вооружения и бронирования с 1943 года они использовались лишь в качестве специальных машин. Всего немецкой промышленностью было выпущено 5700 танков Pz-III различных модификаций.

Танк PzKpfw III состоял из четырех главных элементов: корпуса, башни, передней части надстройки с погоном башни и кормовой части надстройки с надмоторной бронеплитой. Главные элементы соединялись между собой сваркой, а детали каждого элемента соединялись заклепками и болтами. Внутри корпус машины делила переборка.

В переднем отсеке находилась коробка передач с рулевым механизмом, в заднем - боевое и двигательное отделение. Форма корпуса, башни и надстройки, а также схема размещения всех пятерых членов экипажа оставались неизменными на протяжении всего периода серийного выпуска PzKpfw III.

Первый вариант танка PzKpfw III Ausf.А выпускался в мае 1937 года. Было построено 15 машин, из которых только восемь получили вооружение и до 1939 года находились в составе 1-й, 2-й и 3-й танковых дивизий. Остальные танки использовались для испытаний.

В польской кампании 1939 года участвовало всего несколько танков PzKpfw III. Остальные машины использовались для испытаний и обучения экипажей. Несколько PzKpfw III Ausf.D совместно с PzAbt zb V 40 (NbFz VI) в апреле-мае 1940 года участвовали в боях на территории Норвегии. Позднее эти же машины попали в Финляндию, где служили в 1941-1942 гг.

Средний танк Т-IV

Производство этого танка, созданного фирмой "Крупп", было начато в 1937 году и продолжалось в течение всей второй мировой войны.

Как и у танк Т-III (Pz.III), силовая установка расположена сзади, а силовая передача и ведущие колеса - спереди. В отделении управления размещались механик-водитель и стрелок-радист, ведущий огонь из пулемета, установленного в шаровой опоре. Боевое отделение находилось посередине корпуса. Здесь монтировалась многогранная сварная башня, в которой размещались три члена экипажа и устанавливалось вооружение.

Танки Т-IV выпускались со следующим вооружением:

-

модификации А-F, штурмовой танк с 75-мм гаубицей;

-

модификация G, танк с 75-мм пушкой с длиной ствола 43 калибра;

-

модификации Н-К, танк с 75-мм пушкой с длиной ствола 48 калибров.

В связи с постоянным увеличением толщины брони вес машины в ходе производства возрастал от 17,1 т (модификация А) до 24,6 т (модификации Н-К). С 1943 года для усиления броневой защиты на танках устанавливались броневые экраны для бортов корпуса и башни. Введенная на модификациях G, Н-К длинноствольная пушка позволила Т-IV противостоять равноценным по весу танкам противника (подкалиберный 75-мм снаряд на дальности 1000 метров пробивал броню толщиной 110-мм), однако его проходимость, особенно переутяжеленных последних модификаций, была неудовлетворительной. Всего в годы войны было выпущено около 9500 танков Т-IV всех модификаций.

Танк PzKpfw IV спроектирован по классической компоновочной схеме с задним расположением двигателя. Место командира находилось по оси башни непосредственно под командирской башенкой, наводчик располагался слева от казенной части пушки, заряжающий - справа. В отделении управления, расположенном в передней части корпуса танка находились рабочие места механика-водителя (слева от оси машины) и стрелка радиста (справа). Между местами водителя и стрелка находилась трансмиссия. Интересной особенностью конструкции танка являлось смещение башни примерно на 8 см влево от продольной оси машины, а двигателя - на 15 см вправо для пропуска вала, соединяющего мотор и трансмиссию. Принятое такое конструктивное решение позволило увеличить внутренний забронированный объем в правой части корпуса под размещение первых выстрелов, которые наиболее просто мог достать заряжающий. Привод разворота башни - электрический.

Подвеска и ходовая часть состояла из восьми опорных катков малого диаметра, сгруппированных в подвешенные на листовых рессорах двухколесные тележки, ведущих колес, установленных в корме танка ленивцев и четырех поддерживающих гусеницу роликов. На протяжении всей истории эксплуатации танков PzKpfw IV их ходовая часть оставалась неизменной, внедрялись лишь второстепенные доработки. Прототип танка был изготовлен на заводе фирмы "Крупп" в Эссене и проходил испытания в 1935-36 гг.

Описание танка PzKpfw IV

Бронезащита.

В 1942 г. инженеры-консультанты Мерц и Мак-Лиллэн провели детальное обследование трофейного танка PzKpfw IV Ausf.Е, в частности, они тщательно изучили его броню.

- На твердость было проверено нескольких бронелистов, все они имели механическую обработку. Твердость снаружи и изнутри механически обработанных бронелистов составила 300-460 Бринелл.

- Накладные бронелисты толщиной 20-мм, которыми усилено бронирование бортов корпуса изготовлены из гомогенной стали и имеют твердость порядка 370 Бринелл. Усиленная бортовая броня не способна "держать" 2-фунтовые снаряды, выпущенные с расстояния 1000 ярдов.

С другой стороны, обстрел танка, проведенный на Среднем Востоке в июне 1941 г. показал, что дистанцию в 500 ярдов (457 м) можно рассматривать как предельную для эффективного поражения PzKpfw IV в лобовую часть огнем 2-фунтовой пушки. В подготовленном в Вулвиче отчете по исследования бронезащиты немецкого танка отмечается, что "броня на 10% лучше аналогичной обработанной механическим способом английской, а некоторых отношениях и лучше гомогенной."

В то же время критике подвергся метод соединения бронелистов, специалист фирмы "Лейланд Моторс" так прокомментировал свои исследования: "Качество сварки плохое, сварные швы двух из трех бронелистов в районе попадания снаряда разошлись."

Силовая установка.

Двигатель "Майбах" предназначен для работы в умеренных климатических условиях, где его характеристики являются удовлетворительными. В то же время в условиях тропиков или высокой запыленности, он ломается и склонен к перегреву. Британская разведка после изучения захваченного в 1942 г. танка PzKpfw IV сделала вывод, что отказы двигателя вызваны попаданием песка в маслосистему, распределитель, динамо и стартер; воздушные фильтры неадекватны. Отмечались частые случаи попадания песка в карбюратор.

Руководство по эксплуатации двигателя "Майбах" требует применения бензина только с октановым числом 74 с полной заменой смазки через 200, 500, 1000 и 2000 км пробега. Рекомендуемое число оборотов двигателя при нормальных условиях эксплуатации - 2600 об/мин, но в жарком климате (южные районе СССР и Северная Африка) такое число оборотов не обеспечивает нормального охлаждения. Применение двигателя как тормоза допустимо при 2200-2400 об./мин, при числе оборотов 2600-3000 данного режима следует избегать.

Основными компонентами системы охлаждения являлись два радиатора, установленный под углом 25 градусов к горизонту. Радиаторы охлаждались потоком воздуха, нагнетаемом с помощью двух вентиляторов; привод вентиляторов - ременный от основного вала двигателя. Циркуляцию воды в системе охлаждения обеспечивала помпа-центрифуга. Воздух в моторное отделение поступал через прикрытое бронезаслонкой отверстие с правого борта корпуса и выбрасывался наружу через сходное отверстие левого борта.

Синхромеханическая трансмиссия оказалась эффективной, хотя тянущее усилие при работе на высоких передачах было низким, поэтому 6-я передача использовалась только при движении по шоссе. Выходные валы объединены с механизмом торможения и поворота в единое устройство. Для охлаждения этого устройства слева от коробки сцепления был установлен вентилятор. Одновременное выключение рычагов управления поворотом могло использоваться в качестве эффективного стояночного тормоза.

На танках поздних вариантов, была сильно перегружена рессорная подвеска опорных катков, но зато замена поврежденной двухколесной тележки представлялась достаточно простой операцией. Натяжение гусеницы регулировалось положением ленивца, установленного на эксцентрике. На Восточном фронте применялись специальные расширители траков, известные как "Ostketten", которые улучшали проходимость танков в зимние месяцы года.

Чрезвычайно простое, но эффективное устройство для одевания соскочившей гусеницы испытывалось на экспериментальном танке PzKpfw IV.Оно представляло собой ленту заводской изготовления, имевшую такую же ширину, как и траки, и перфорацию для зацепления с зубчатым венцом ведущего колеса. Одним концом лента крепилась к соскочившему траку, другим, после того как она пропускалась над роликами - к ведущему колесу. Включался мотор, ведущее колесо начинало вращаться, протягивая ленту и скрепленные с ней траки до тех пор, пока венцы ведущего колеса не войдут в прорези на траках. Вся операция занимала несколько минут.

Запуск двигателя осуществлялся 24-вольтовым электростартером. Так как вспомогательный электрогенератор экономил заряд аккумуляторов, то на "четверке" можно было пытаться запускать мотор большее количество раз, нежели на танке PzKpfw III. В случае отказа стартера, или когда на сильном морозе загустевала смазка применялся инерционный стартер, рукоятка которого соединялась с валом двигателя через отверстие в кормовом бронелисте. Рукоятку прокручивали два человека одновременно, минимальной число оборотов рукоятки, необходимое для запуска двигателя, было 60 об./мин. Запуск мотора от инерционного стартера стал обычным явлением в условиях русской зимы. Минимальной температурой двигателя, при которой он начинал нормально работать являлась t=50 гр.С при вращении вала 2000 оборотов в минуту.

Для облегчения запуска мотора в холодном климате Восточного фронта была разработана специальная система, известная как "Kuhlwasserubertragung" - теплообменник холодной воды. После того, как запускался и прогревался до нормальной температуры двигатель одного танка, теплая вода из него перекачивалась в систему охлаждения следующего танка, а холодная вода поступала к уже работающему мотору - происходил обмен хладогентами работающего и неработающего моторов. После того как теплая вода несколько нагревала мотор можно было попробовать запустить двигатель электростартером. Система "Kuhlwasserubertragung" требовала небольших доработок системы охлаждения танка.

Средний танк Т-V "Пантера"

PzKpfw V Panther

("Panzerkampfwagen V Panther")

Танк был разработан фирмой "МАN" и 1 января 1943 года запущен в серийное производство. Создание этого танка знаменовало скачок в немецком танкостроении. По сравнению с танком Т-IV танк Т-V имел более рациональную форму корпуса, в известной степени заимствованную у советского танка Т-34. Танк вооружался новой 75-мм танковой пушкой с длиной ствола 70 калибров, бронебойный снаряд которой на дистанции 1000 метров пробивал броню толщиной 130-мм, а подкалиберный снаряд на той же дистанции - до 160-мм. В конструкции также было реализовано немало технических новшеств: гидравлическое управление тормозами, многорадиусный планетарный механизм поворота с синхронизатором, устройство для продувки ствола сжатым воздухом после выстрела, использование гидропривода для поворота башни и.т.д., однако обилие новшеств имело и свой минус: танк был сложен в производстве и эксплуатации, его техническая надежность была сравнительно невысока. Тем не менее, он оказался лучшим немецким танком, весьма опасным для танков противника. Танк выпускался до конца войны и поступал в танковые дивизии для замены танков Т-IV. Всего было выпущено около 6000 танков этого типа.

Танк "Пантера". История создания

Одним из самых больших потрясений, испытанных немецкими бронетанковыми войсками за всю историю Второй мировой войны, стала, без сомнения, первая встреча с русским танком Т-34. В своих мемуарах "Воспоминания солдата" Гейнц Гудериан рассказывает, как в октябре 1941 г. под Мценском "большое количество русских Т-34 были брошены в бой и вызвали тяжелые потери среди немецких танков". Далее Гудериан признает, что если до этого момента немцы считали свои танки намного превосходящими любую бронетехнику противника, то с появлением у русских Т-34, ситуация совершенно изменилась. Причем, по мнению Гудериана, если бы высшее командование не столь кичилось своим несомненным преимуществом, немцам удалось бы избежать горечи разочарования. Эта мысль подтверждается приведенном в воспоминаниях рассказом о том, как в апреле 1941 г. по личному приглашению Гитлера советская делегация посетила немецкие танкостроительные заводы и танковые школы. Гудериан откровенно рассказывает, что русские неоднократно давали понять, что немцы водят их за нос, скрывая свои новейшие конструкции танков, которые Гитлер лично распорядился им показать. Они не могли поверить, что PzKpfw IV на самом деле являлся на тот момент самым лучшим и самым тяжелым немецким танком. Такой скептицизм заставил многих, в том числе и самого Гудериана, сделать вывод о наличии у русских более тяжелых и современных танков, чем те, которыми на тот момент располагал третий рейх.

Однако победоносное начало операции "Барбаросса", когда немцам удалось с легкостью сокрушить русские бронетанковые силы, развеяло эти подозрения. Вот почему встреча с Т-34 стала настоящим шоком. Ситуация усугублялась необходимостью принимать ответные меры в крайне сжатые сроки. В своем рапорте на имя командующего группой армий, Гудериан потребовал как можно скорее прислать на фронт специальную комиссию, чтобы обсудить проблему на месте. 20 ноября 1941 г. комиссия, в которую вошли представители от Управления вооружения сухопутных войск и министерства вооружения, а также ведущие конструкторы танков Ф.Порше и доктор Адерс и представители крупнейших танкостроительных фирм, прибыла во 2-ю танковую армию. Члены комиссии не только осмотрели подбитые танки, но и поговорили с солдатами и офицерами танковых частей, непосредственно принимавших участие в противоборстве с "тридцатьчетверками". Любопытно, что мнения военных и конструкторов оказались диаметрально противоположными. Офицеры-фронтовики единодушно предложили скопировать Т-34 и немедленно начать выпуск точно таких же танков в Германии, однако конструкторы и производители восприняли подобное предложение в штыки. Танк VK 3002 фирмы "Даимлер-Бенц" внешне сильно напоминал Т-34, и это стало основной причиной отказа от предложенного проекта.

Главное возражение сводилось к тому, что в боевых условиях солдаты будут путать его с Т-34. Значительно более многообещающим был проект фирмы "MAN". Ее танк VK 3002 имел также больший запас хода, чем конкурентная машина фирмы "Даймлер-Бенц". 3 февраля 1942 года фирма "MAN" получила рекомендацию завершить строительство прототипа в течение семнадцати недель, что и было сделано. Испытания прототипа проводились на полигоне 2-го танкового полка в Берке. Описывая этот конфликт в своих мемуарах, Гудериан всецело становится на сторону производителей. Он утверждает, что конструкторами двигало не "отвращение к подражанию", но ясное представление технической невыполнимости поставленной военными задачи. В частности, в качестве силовой остановки у Т-34 использовался не карбюраторный двигатель,как у всех немецких танков, а алюминиевый дизельный мотор. Однако дефицит цветных металлов в Германии делал производство таких моторов невозможным. Кроме того, немецкая легированная сталь, качество которой неуклонно снижалось по причине отсутствия сырья, значительно уступала русской.

В результате было принято компромиссное решение: во-первых, начать производство уже разработанной ранее конструкции танка "Тигр" весом почти 60 тонн, а во-вторых. сконструировать более легкий тип танка весом около 35 тонн, который должен был стать прототипом будущей "Пантеры".

25 ноября 1941 г. Управление вооружения сухопутных войск дало фирмам "Даймлер-Бенц АГ" и "МАN" задание на проектирование нового среднего танка. Условия тактико-технического задания были следующими: ширина до 3150-мм, высота - 2990-мм, минимальная толщина лобовой брони - 60-мм, борта и корма - по 40-мм; форма корпуса рациональная, заимствованная у Т-34; двигатель мощностью 650-700 л.с.; максимальная скорость - 55 км/ч, крейсерская скорость - 45 км/ч. Проекту дали общее название VK 3002 (собственно VK 3001, был создан в октябре 1941 года, и представлял собой логическое развитие проекта варианта штурмового танка, разработанного еще в 1937 году. Несмотря на то,что проект VK 3001 имел немало общего с будущими "Пантерами", самое большое влияние он оказал на создание "Тигров".

Фирма "Даймлер-Бенц АГ" представила проект VK 3002 (DB), который весил 34 тонны и внешне очень сильно напоминал Т-34. В отличие от всех немецких танков проект "Даймлер-Бенц АГ" имел заднее расположение моторно-трансмиссионного отделения и ведущих колес, в качестве силовой установки использовался дизельный двигатель "Даймлер-Бенц" MB507, а в ходовой части опорные катки большого диаметра собирались попарно в тележки и подвешивались в шахматном порядке на листовых рессорах. Вооружать новый танк предполагалось 75-мм пушкой с длиной ствола 48 калибров.

35-тонный проект фирмы "МАN", VK 3002 (MAN), созданный под руководством инженера Пауля Вибике, был гораздо более похож на традиционные немецкие боевые машины. Силуэт танка был несколько шире и выше, чем у T-34, корпус имел наклонные бронелисты, а просторная башня несколько смещалась назад, для того чтобы установить длинноствольное (70 калибров) 75-мм орудие. В кормовой части устанавливался карбюраторный двигатель "Майбах" HL210, механик-водитель и стрелок из пулемета располагались в переднем отсеке. Опорные катки также располагались в шахматном порядке, но имели индивидуальную торсионную подвеску.

Процесс создания нового танка не мог обойтись без вмешательства Гитлера. Вначале фюреру приглянулся проект "Даймлер-Бенц АГ" с тем, однако, условием, что разработчики заменят танковое орудие на более мощное. Фирма уже получила заказ на создание 200 усовершенствованных боевых машин типа VK 3002 (DB), когда в дело вмешалось Управление вооружения сухопутных войск. Как выяснилось, высокопоставленные чины управления отнеслись к проекту "Даймлер-Бенц АГ" весьма скептически. Во-первых, их смущал силуэт, так сильно напоминающий T-34, что в боевых условиях танки легко можно было бы перепутать. Во-вторых, как уже говорилось, оснащение танка дизельным двигателем создавало множество дополнительных проблем. В итоге мнение представителей заказчика стало склоняться к проекту фирмы "MAN". Оставалось лишь убедить Гитлера изменить точку зрения. Самое большое влияние на фюрера произвел тот довод, что в маленькой башне танка VK 3002 (DB) будет невозможно установить требуемое мощное орудие. Отныне проект "Даймлер-Бенц" был окончательно похоронен.

Управление вооружения сухопутных войск рекомендует фирме "МАN", как можно скорее изготовить прототип своего танка из броневой стали. Уже в сентябре 1942 г. прототип V-1 был отправлен на испытательный полигон под Нюрнбергом. Второй прототип V-2 испытывался на танкодроме в Куммерсдорфе. Испытания проводились под руководством главного инженера Г.Книпкампфа, который лично принимал участие в разработке ходовой части проекта "МАN". Книпкампф был одной из ключевых фигур в развитии немецкого танкостроения в предвоенный период и в годы Второй Мировой войны.